Этот разговор происходит в один весенний , а, возможно, летний день 2015 года. Беседуют двое польских репортеров: он и она. Коллеги. Мужчина намного моложе женщины и вполне мог бы быть ее сыном. Он в основном задает вопросы, она — отвечает. Но это не обычное интервью. Порой кажется, что эти двое говорят о чем-то своем, известном лишь им одним, и мы невольно подслушиваем чужой семейный разговор. Так бывает, когда дети расспрашивают родителей про историю предков или внуки — бабушек и дедушек. Названия населенных пунктов, имена, события, о которых мы ничего не знаем и не можем знать. Но почему-то понимаем, о чем они говорят, будто это и наша семейная история, будто все это происходило с нашими родными. Только слово «родные» тут надо понимать так, как понимал его Чеслав Милош , назвавший свою книгу о нашей части света — широкой полосе земли, расположенной между Германией и Россией, — «Родной Европой». Да, это — семейный рассказ общности, объединенной исторической судьбой. В то же время он не перестает быть конкретной историей этой миловидной темноволосой женщины, которая увлекает своего собеседника, а заодно и нас, подслушивающих, вглубь своего прошлого. И делает это впервые в жизни.

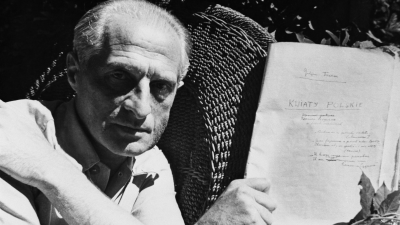

Мужчину зовут Войцех Тохман. Женщину — Ханна Кралль. Он — известный сорокашестилетний репортер , сооснователь Института репортажа, а также нескольких фондов, клубов и изданий; активист и лектор. Она — автор более чем двадцати книг, авторитет и наставница для целого поколения журналистов и репортеров, одна из двоих-троих известнейших в мире польских авторов репортажа. Он — звезда, она — легенда.

Белое здание

«Здание было каменное или деревянное?» — уточняет Тохман. — «Оно было белое» , — вспоминает Кралль.

Здание — это приют , куда маленькую Ханну, красивую еврейскую девочку, которая, обладая внешностью, далекой от «арийского стандарта», чудом пережила Вторую мировую, отдали сразу после войны, когда заболела ее мать.

Тохман и Кралль пробираются сквозь бурьян , находят бетонный фундамент старой постройки. Приюта больше нет. Немного камня, воспоминаний и слов — вот и все, что осталось. Больше воспоминаний, чем слов.

До этого интервью Ханна Кралль почти никогда не говорила о своем прошлом. Нет ни слова о нем и в «Репортерке» , Яцек Антчак. Репортерка. Беседы с Ханной Кралль. Варшава: Agora, 2015. большой книге бесед с Кралль , впервые изданной в 2007 году. Точнее, не так: кое-что есть, но — как в книгах самой Кралль, — лишь намеки, обобщения; она постоянно отступает в тень своих героев, в эхо чужих слов. Беседуя со старшей коллегой, Тохман впервые совершает с ней путешествие во времени, в ее прошлое: к руинам приюта; к дому Кебера, фольксдойча, Фольксдойче (нем. Volksdeutsche) — лица немецкого происхождения, пользовавшиеся привилегией во время гитлеровской оккупации. где Ханна с матерью вместе с десятками таких же , как они, ютились после бомбежек Варшавы. Двигаться дальше просто невозможно , потому что там — подвалы, бункеры без адресов; мрачные норы, где происходило чудо выживания.

Но именно там , в этих подвалах, заваленных тюфяками, в укрытиях под полом, в сельских домах и городских квартирах, где прятали черноволосую девчушку, передавая ее из рук в руки, как горячий уголек, в этом послевоенном приюте для сирот — истоки того ручейка, который потом стал рекой ее рассказа.

Поскольку почти все детство меня изолировали от мира , мне он был неимоверно интересен. Разве этого не достаточно, чтобы стать репортером?

Когда война закончилась, в первый день после ее окончания, я поняла, что выжила, что я жива и считала жизнь чудесным подарком судьбы или Бога, а значит, должна была чем-то отплатить.

После войны было холодное жилье под самой крышей , которое они снимали с матерью, единственная фотография отца, погибшего в лагере смерти; чуть позже — невыносимо скучные лекции в Варшавском университете сталинских 50-х. Факультет журналистики, после окончания которого единственной перспективой было писать скроенные по одному лекалу материалы про социалистическое строительство и радость совместного труда.

В 1956-м Кралль начала работать в газете Życie Warszawy; в том же году она с коллегой получила первое редакционное задание — написать материал про выставку-ярмарку в Познани. И тут с ней впервые случилось то , что потом на протяжении всей жизни определяло ее репортерскую судьбу и о чем сложно сказать, причина это или следствие; возможно, речь идет о чистой профессиональной удаче, которая приходит непредсказуемо, случайно, когда мир просто на глазах разворачивается на все сто восемьдесят градусов, чтобы что-то показать; а может, как раз взгляд Кралль, ее жажда чего-то иного, более глубокого и неочевидного, вызвала те невероятные события? Так или иначе, именно тогда в Познани вспыхивает забастовка рабочих: на улицы въезжают танки , звучат выстрелы.

Это был важный день. С тех пор я знала , как все обстоит на самом деле.

Из охваченной восстанием Познани молодая журналистка вернулась репортеркой , то есть тем, кто знает — а если не знает, то чувствует, — «как все обстоит на самом деле».

Во второй раз такое произошло , когда Кралль, уже сотрудница солидного еженедельного журнала Polityka, автор книги «К востоку от Арбата», поехала в Лодзь , чтобы написать текст про местную фабрику. Писать было особо не о чем, и она, сидя в кафе и листая газету, наткнулась на заметку о том, что лодзинский профессор-кардиохирург недавно провел новаторскую операцию на сердце. Предчувствуя хорошую тему, Кралль отправилась к нему, чтобы взять интервью; после беседы профессор попросил показать готовый текст его коллеге, врачу Мареку Эдельману , чтобы тот исправил возможные ошибки. Кралль уже что-то слышала про Эдельмана, одного из лидеров восстания в Варшавском гетто; они встретились , ошибок в тексте не обнаружилось, а кофе был еще не допит — и завязался разговор о войне.

Рассказ Эдельмана складывался совсем не из тех слов , из каких создают памятники: это была история о живых людях, а не о стальных героях, о повседневном выживании, а не о ежедневном умирании. История, в которой наряду с силой и стойкостью нашлось место для слабости и смятения. Книга, появившаяся в результате этого и многих последующих разговоров с Мареком Эдельманом — «Опередить Господа Бога», — стала переломной и для самой Кралль, и для жанра художественного репортажа, и для еврейской темы в польской культуре. Сама же репортерка, сделав сперва широкий круг по заводам и московскому Арбату, по рабочим пригородам, рынкам и дворам Варшавы 50-х и 60-х, словно вернулась с этой книгой в свой приют, в белое здание, к истокам. К Холокосту и гибели восточноевропейских евреев , чьи голоса, кажется, звучали в ней всегда, но только теперь она нашла для них слова. С тех пор эта тема не отпустит ее.

Другие

Люди , которые пережили Холокост, нужны нам больше, чем мы им.

В книге «Доказательства существования» есть текст , который называется «Дибук» — один из удивительных, характерных для Кралль «метафизических репортажей». Собеседник репортерки — американский еврей польского происхождения, чей брат — которого он не знал — погиб в Варшавском гетто. Погибший брат вселился в героя репортажа, став его двойником; тот постоянно ощущал в себе его болезненное присутствие. Это присутствие мучило героя. И он решил обратиться к буддийскому монаху — тоже еврею, — за помощью. Все прошло успешно, но когда дух брата уже покидал его тело, герой позвал его назад. Не позволил брату уйти в неизвестность, в ничто. Потому что неприкаянному духу нужен дом.

Возможно , рассказывая про своего героя, Кралль говорила немного и о себе. Возможно, таким образом она пыталась ответить на вопрос, зачем ей все эти евреи — живые и погибшие, те, что рассказывают, и те, что молчат. Герои и их истории, с которыми тяжело жить, но которые невозможно отпустить.

У меня есть целый мир мертвых… Существуй он , я бы, наверное, сбежала оттуда. Но раз этого мира нет, убежать из него невозможно. Придется остаться там навсегда.

В разговоре с Тохманом Ханна Кралль между прочим , болтая о том и сем, формулирует принципы репортерского ремесла: репортер не должен рассказывать о себе, репортер не должен осуждать, репортер не должен смеяться над своими героями. Оставаясь в тени, он не должен оставаться в стороне: его роль подобна роли актера — он так же проживает чужую судьбу.

Я неинтересна. Мои герои — вот самое интересное , что произошло в моей жизни.

Давать слово Другим , которые иначе будут обречены на молчание и забвение, — очень ответственная задача. Нужно быть максимально аккуратным, чтобы карточный домик рассказа не рассыпался от того, что репортер неловко добавил не ту карту — допустив ошибку, сделав предположение и преподнеся его как истину, а то и — что совсем уж недопустимо — приукрасив историю сознательным вымыслом; нужно быть максимально тактичным, чтобы не пережать педаль эмоций, ведь сентиментальность — это струна из ваты, на ней невозможно ничего сыграть; к тому же она подрывает доверие. Поэтому так важна щадящая, строгая форма.

Печаль , лишенная формы, бесстыдна.

Не гнаться за «горячими» темами , не стремиться понравиться — вот мудрость, которой учит Кралль. Репортаж не должен заигрывать с читателем, и уж тем более — с героем. Именно поэтому репортер и его герои так редко становятся друзьями (в жизни Кралль такое случилось лишь дважды).

Героиня книги «Королю червонному — дорога дальняя» , польская еврейка Изольда Регенсберг, во время войны ищет своего мужа, чтобы любой ценой вызволить его из нацистского концлагеря. Любовь — ее фатум и спасение. Благодаря ей Изольде удается выжить, несмотря на то, что она каждый день подвергается смертельному риску. Ради этой любви героиня проходит через самое страшное: принудительные работы, гестапо, концлагерь. Она идет вперед под насмешливыми взглядами своих подруг по несчастью. И в конце концов, чудом уцелев, все-таки находит мужа. Не имеет никакого значения, что она немного опоздала и не успела его освободить, потому что война закончилась, — главное, оба живы. Но радости нет. Все было слишком давно, они пережили слишком разное, между ними пролегла целая война, у него появилась другая женщина.

Изольде не понравилось , как о ней рассказала Кралль. В ее представлении это должна быть голливудская любовная история с захватывающим сюжетом и непременным хеппи-эндом. Но в жизни сюжеты чаще затухают, чем завершаются. Они разветвляются, перетекают во что-то другое без явно выраженного начала и конца. Проваливаются в себя, затихают, потом снова выныривают, не дают покоя, никак не хотят уйти.

Репортерская работа научила меня , что логичные истории, без загадок и пробелов, такие, в которых все понятно, часто бывают неправдивы. А вещи, которые невозможно объяснить, случаются на самом деле.

Недовольство Изольды рассказом о ней Кралль включила в репортаж. Потому что это — продолжение истории. Потому что все ее истории — о людях , а не о персонажах. Потому что персонажа можно, когда сцена дописана, отодвинуть в сторону, спрятать в архив, в дальний ящик, а человека — нет. Поэтому так тяжело, почти невозможно завершить рассказ.

Незавершенный рассказ

Все между собой связано. А вот какой в этом смысл , мы не узнаем — здесь, на этом свете.

Неужели вы не можете себе позволить не пойти вслед за сюжетом , оставить его описание кому-то другому или смириться с тем, что сюжет останется не описанным?

Нет. Наверное , кто-то так может, но не Кралль. Потому что — как? Не рассказать — значит бросить человека на произвол судьбы, позволить ему бесследно исчезнуть. Может, репортер — это тот, кто приходит последним, когда уже не осталось знакомых, друзей, родных, близких? Всех тех, кто хотел бы и мог хранить память? Репортер приходит, чтобы зафиксировать след. Поэтому в текстах Кралль столько имен, фамилий, адресов. Все это — архив, перечень хрупкого и мимолетного.

Я хотела , чтобы они остались хотя бы в моей книге.

Не удивительно , что книги Кралль часто напоминают лабиринт. Такова «Исключительно длинная линия» — описание судьбы жителей одного из домов в Люблине. На ее страницах — 173 имени. Казалось бы, этих людей не связывает ничего, кроме здания, где они жили или бывали в разное время. Просто стены, просто похожий вид из окна. Как-то мало для того, чтобы искать между ними общность, неправда ли?

А может , вы преувеличиваете? Может, не нужно стремиться найти в этом смысл, потому что в жизни все связано?

Кажется , преувеличивает любой, кто верит в смысл того, что с нами происходит — в смысл истории, в смысл наших биографий. Ханна Кралль, безусловно, преувеличивает, стараясь заглянуть в каждое ответвление сюжета (ведь объективно сюжетов нет, как и персонажей — это мы уже знаем: каждый сюжет не более объективен, чем линии, которыми мы соединяем звезды на ночном небе, превращая их в созвездия); она преувеличивает, пытаясь заметить и зафиксировать каждую мелочь: какую сумочку держала на коленях героиня, что играл на скрипке музыкант за окном, с чего в тот день начинались выпуски новостей. Кралль понимает, что для самого главного нет специальных слов. Оно начинает звучать в тот момент, когда схвачено и рассказано как можно больше мира в конкретный момент его существования, включая воспоминания и предчувствия.

По крайней мере один раз Ханна Кралль попробовала избежать этой незавершенности повествования; сбежать из репортажа в литературу , где возможно эффектно закончить рассказ. Но как репортерка она описала нам не концовку, а саму свою попытку. Разоблачила себя, как того требует репортерская честность.

В тексте «Горжетка» ее собеседники , пожилая пара, рассказывают о романах, поездках, изменах своей молодости, пришедшейся на время Второй мировой. В какой-то момент женщина упоминает подаренную ей мужем горжетку из чернобурки, купленную у торговца-еврея в первые месяцы войны — когда еще был тот еврей и его магазин. Во время следующего разговора с репортеркой мужчина достает и протягивает ей подарок — горжетку из серебристо-черной лисы. Спустя столько лет? Кралль догадывается, что это другая горжетка. Не та вещь из времен, когда еще не было всех этих смертей. Но она не задает никаких вопросов. Прерывает разговор, а то собеседник «испортит эффектный финал».

Можно ли все-таки завершить историю? В книге «Белая Мария» Кралль предприняла такую попытку: сомкнуть (и замкнуть) несколько важных сюжетов , которые тянулись из предыдущих книг, тревожили, требовали концовки. Но концовок нет, есть только новые повороты лабиринта: истории героев уходят в сторону, уводят в Нью-Йорк, Москву или куда-то еще, растворяясь в непроглядности. Детали и обстоятельства, которые при этом обнаруживаются, ничего не проясняют, лишь усиливают чувство неслучайности. А еще — чувство мимолетности, хрупкости человеческих жизней, которые обладают хоть какой-то тенью смысла лишь тогда, когда продолжаются в жизнях других. «Белая Мария» должна была стать «последней книгой» Ханны Кралль, в которой репортерка собиралась завершить свои сюжеты. Какое счастье, что ей это не удалось.

Память

Есть ли во всем этом смысл? В незавершенном рассказе , нагромождении деталей, документировании мимолетного, блуждании по закоулкам чужих жизней и смертей, нанизанных на нитку истории? Разве история, пусть даже репортажная, опирающаяся на факты, может что-то изменить? Зачем нам эти рассказы о давних ужасах — сейчас, когда кругом столько нового ужаса, так жестоко ворвавшегося в нашу реальность?

Вспоминаются слова о Ханне Кралль , сказанные ее другом и коллегой Рышардом Капущинским:

Именно в превращении абстрактного в конкретное , в последовательной экземплификации, подчеркивающей, что случившееся — не «исторический водоворот» и не «ужасы войны», просто конкретные люди убивали других, столь же конкретных людей, — я и усматриваю своеобразие, уникальность взгляда Ханны Кралль. перевод Ксении Старосельской

Мы все сейчас нуждаемся в таком взгляде. Преступники , которые совершают массовые убийства, сегодня — как и 80, и 100 лет назад — оправдывают себя какой-то «исторической необходимостью», прячутся за спиной своего народа, меняют местами палача и жертву, оборону и нападение, говорят языком обобщений и абстракций; они боятся имен, свидетельств, деталей, фактов, потому что знают, что правда — их враг. Мы все нуждаемся в честности, упрямстве и самоотверженности. Мы все вместе с десятками польских репортеров и журналистов должны немного побыть учениками Ханны Кралль. Пусть мы ничего не напишем. Дело ведь не в словах, а в безмолвном воспоминании, которое остается после них… и даже не в воспоминании, а в том, чтобы помнить — это наша тихая ежедневная обязанность перед погибшими, замученными, изгнанными, пропавшими. Мы в них нуждаемся больше, чем они в нас.

Перевод с украинского Валентины Чубаровой

Все цитаты в тексте взяты из изданий:

Antczak , Jacek. Reporterka: Rozmowy z Hanną Krall. Agora SA, Warszawa 2015;

Tochman, Wojciech. Krall: Rozmowa. Dowody na istnienie, Warszawa 2015;

Krall, Hanna. Zdążyć przed Panem Bogiem. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.